摘要: 值此北京保利十二周年之际,中国近现代书画版块集结了傅抱石不同时期创作的馆藏级作品,其中有傅抱石生前最后一幅山水巨制《茅山雄姿》,也有首次现于市场的《山鬼》、《访石图》,还有傅抱石人物画顶级代表作《湘夫...

原标题:保利十二周年春拍:今春最豪华傅抱石作品阵容

值此北京保利十二周年之际,中国近现代书画版块集结了傅抱石不同时期创作的馆藏级作品,以超豪华阵容迎接全球藏家。其中有傅抱石生前最后一幅山水巨制《茅山雄姿》,也有首次现于市场的《山鬼》、《访石图》,还有傅抱石人物画顶级代表作《湘夫人》等等。此篇仅精选六件,更多佳作等您发现!

让我们以此缅怀一代大师,再现他的风采。

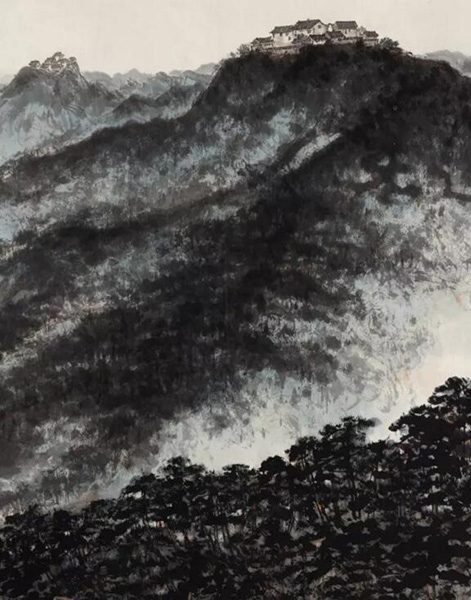

傅抱石 茅山雄姿镜心 设色纸本 106.5×276.5 cm 1965年作

《茅山雄姿》是傅抱石在中国美术史上留下的一个感叹号,亦是他个人艺术生涯的一个完美的句号。

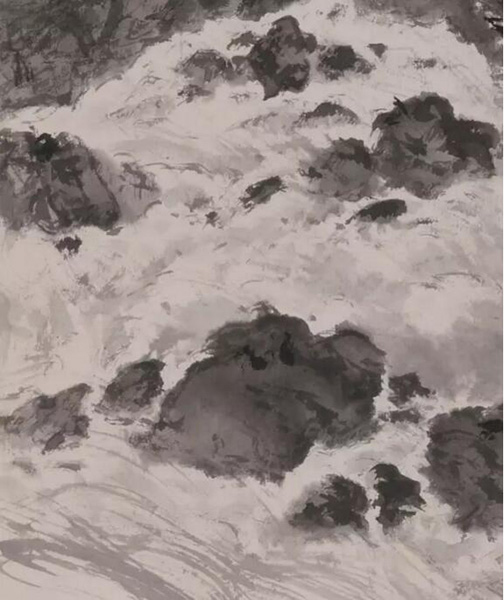

傅抱石《茅山雄姿》局部

1965年的中国发生了很多事,中苏关系紧张,西藏自治区建立,“文革”开始揭开序幕……1965年9月29日,傅抱石因脑溢血去世。我们感叹于傅抱石的英年早逝,作为一个画家在创作盛期突然离世为世人留下一腔长恨;我们无法想象倘若,在1965年那个秋季,傅抱石并未突然离去,在“文革”浩劫中他会经历怎样的事情,也更无法想象倘若傅抱石仍健在,他的艺术将达到怎样的高度。

傅抱石《茅山雄姿》局部

《茅山雄姿》在傅抱石逝世前三个月完成,先后在中共中央机关报《光明日报》、中共江苏省委机关报《新华日报》上发表,足以见傅抱石对此作的满意程度。可以说这是傅抱石先生最后一幅完整的作品,是他艺术生涯中最成熟的作品,也是代表他到最后所达到的艺术高度的作品。

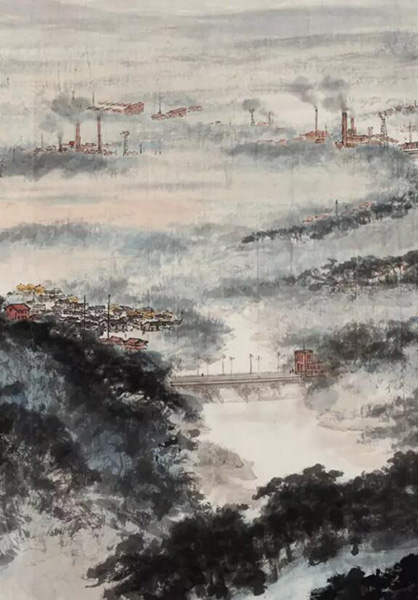

傅抱石 山鬼立轴 设色纸本 133×66 cm 1945年

作在全面抗战时期,郭沫若出于时局的需要,创作了以屈原为题材的话剧剧本。那个时期的傅抱石,在许多方面都受到郭沫若的影响,因此他也创作了大量再现屈原语境的作品,比如《湘君》、《湘夫人》,比如《云中君与大司命》,比如是幅《山鬼》。傅抱石所画的“山鬼”题材相对于“湘君”、“湘夫人”是比较稀缺的,而且此件作于1945年的《山鬼》,画面非常丰富,尤为难得。这种丰富,有四十年代傅氏风格中既有的苍茫,而在苍茫之中又突出了柔美的女子形象,二者产生的强烈矛盾与对比,使其成为一件气韵生动的佳作。

傅抱石《山鬼》局部2

傅抱石的大部分珍藏于家中的作品,在他去世后被家属捐赠与南京博物院收藏,这些大多都是他比较看重的精品。现在可见的最大尺幅的一张《山鬼》藏于南京博物院,与其相比,堪称姊妹篇,两张皆洒落与精致并存。统观傅氏佳作,凡有其详录诗文款识,并被保留在家中的作品,基本上都是他比较满意的作品。在金刚坡时期,傅抱石风格并未得到广泛认可的时候,他所作的好的作品是不会轻易赠与他人的。因此,此件创作于1945年,并录《山鬼》全文的作品,是他的自珍之作。而1950年,他将此作送出,受赠者一定也是对傅抱石相当重要的人物。本作补题中的上款人杨仲子,和他之间有着深厚的情谊,他们于抗战时期,在重庆订交,解放以后又回到南京一起创办“新安印社”。傅抱石以这件从重庆带回南京的作品相贻之,也算是为这段真挚的友情加上了一个美丽的注脚。

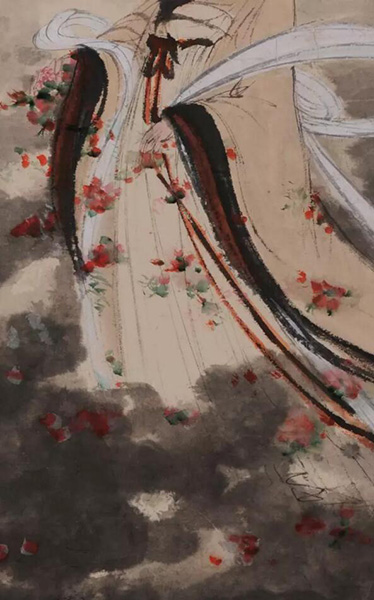

傅抱石 天女散花 99×62.2cm

《天女散花》中画家以细线勾勒人物面部,以淡墨描绘眼睛轮廓,使瞳孔显得清澈剔透,人物形象跃然纸上,这种表现手法源于顾恺之的《女史箴图》,傅益瑶谈到父亲的人物画创作时曾讲,“父亲的仕女画,一般被认为是秉承了顾惜之的传统……这种继承绝不仅仅是指笔墨趣味,更多的是指画家的美学意识”。

傅抱石《天女散花》局部

“善笔力者多骨,不善笔力者多肉”,傅抱石继承了传统的人物画技法,常以“骨法用笔”的方法描绘高古贤士,这在一定程度上奠定了傅抱石人物画的历史地位。“骨法”源于顾恺之的“重叠弥纶有骨法”,傅抱石人物画借鉴了顾恺之的“骨”意,常用“高古游丝描”勾勒人物造型,用飞白线条表现衣纹与手足动势,展现出一种“眉目传神”的韵味。此幅《天女散花》气势宏大、线条飞动、墨韵流畅、造型典雅,既有墨骨、设色渲染,又有线条勾勒,宛如气势宏大的交响曲,生动传达了人物的精神气质与思想情感,徐悲鸿曾言,“此乃声色灵肉之大交响”。

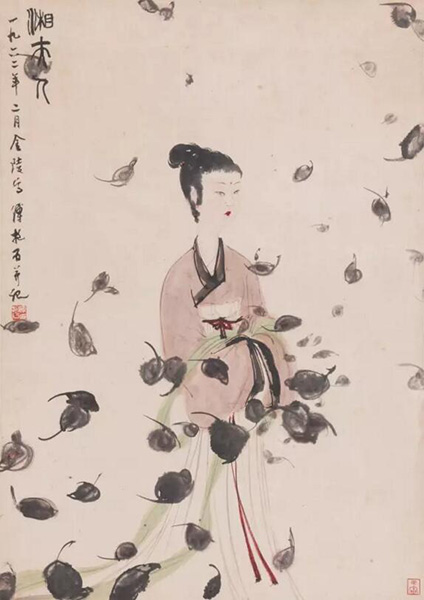

傅抱石 湘夫人立轴 设色纸本 80.9×57 cm

1962年作傅抱石的第一幅《湘夫人》绘制于一九四三年十二月,从这时起,屈原与《九歌》成了抱石先生人物画的重要题材。物换星移,当时间步入五六十年代,那些曾经寄托著作者愁绪与悲情的艺术形象,便渐渐有了变化,脸面渐圆,也稍稍丰满了,眉眼略短更合于比例了,眼目明媚起来,愁绪减弱了许多。这一变化,反映着社会、思想、性情的转化。

傅抱石《湘夫人》局部

此件《湘夫人》作于一九六二年,是抱石先生变法后的代表作品。图中的湘夫人,是作者理想中的女性美的标志。她含有深情,她襟怀洒落,她高洁典雅,她超然脱俗。图中,人物线描流畅劲健,落叶点厾洒脱淋漓,相互对照中,愈显精彩。最为传神的是湘夫人的双眼,作者妙用淡墨轻勾,造就了透明清空、含情无限的神采。

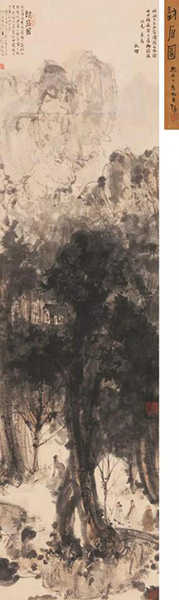

傅抱石 访石图立轴 设色纸本 150×41 cm

1945年作《访石图》描绘梅清与孙静庵、蔡玉、澹公同访石涛的故事。梅清以画黄山著名,“得黄山之真情”,与石涛、弘仁成为“黄山画派”中的代表人物。现代画家贺天健在《黄山派和黄山》中评道:“石涛得黄山之灵,梅瞿山得黄山之影,渐江(弘仁)得黄山之质。”梅清善诗和书法,并着有《天延阁集》、《瞿山诗略》,画有《黄山纪游》册。本作题诗,按款识记载,便录于梅清《天延阁集》之内。

傅抱石《访石图》局部1

据傅抱石“壬午重庆画展自序”所述,1941年3月,作《访石图》(纸本,46厘米×56厘米)。画成后,为诗人汪东激赏,专为此图作诗一首,傅抱石即请沈尹默氏题于诗堂,沈尹默书罢,又赋诗题于诗堂空隙处,《访石图》即以傅画、汪诗、沈书称“三绝”独步当世。现由傅抱石家属收藏。

傅抱石《访石图》局部2

本幅《访石图》据题跋可知为三年后再次营造。傅抱石此时仍居重庆金刚坡,正是其艺术创作日趋成熟之时,画幅由原先《访石图》的尺余小品、横氏构图,拉伸为五尺有余的竖式“之”字形构图,同时期的同类营造之法,于其重要作品《杜甫九日蓝耕会饮诗意图》(1944年作)中亦得见,或为其在金刚坡末期自我突破之明证。

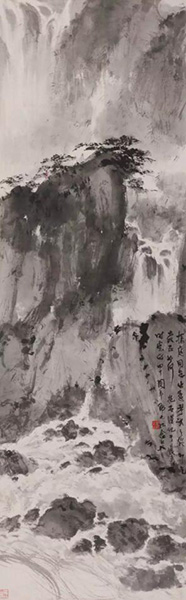

傅抱石 飞泉图立轴 设色纸本 145×47 cm

1961年作此件《飞泉图》的创作过程颇为有趣,宋振庭命抱石作一山水画,遂即兴创作,之后,振庭出题命抱石以设色添加三个人物,先生在房间踱步苦思后,于峭壁上添两高士和书童,与画面浑然一体,随后,先生以妙笔将此过程记于款识。

傅抱石 《飞泉图》局部1

完成后的《飞泉图》表现苍山幽谷之间飞流急下、百转千回情态,用笔潇洒,潺潺流水让人看了之后仿佛有阵阵清凉之感,以散峰乱笔描绘山石之峻峭,幽壑绝壁上两高士对坐,相谈甚欢,正揭示了傅、宋二人高山流水的知音之谊,画面保持了抱石先生一贯的古朴风格,画意深邃,真是翁郁淋漓,气势磅礴。这个阶段傅抱石通过写生为自己的画作注入新的生命力,无论从章法还是笔墨上,均有一些新的突破。

傅抱石 《飞泉图》局部2

从艺术格调上而言,60年代初期的傅抱石,彻底摆脱了整肃之苦,心境是平和宁静的,作品中以往的激情有所消减,更多呈现出来的是一种诗意的清静,有时还略带一丝怅惘;笔墨上则达到炉火纯青之境,虽然不再像20世纪40年代时那样用迅疾的笔势表现自己内心的激愤情绪,却出现更多样性的笔法,更丰富的空间布局,亦传递出更复杂的情感。从此图中可一窥傅抱石在60年代初期的艺术面貌,这个阶段正是其艺术鼎盛期。

(责任编辑:小苏)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

傅抱石还是的作品还是值得后辈借鉴的