摘要: 做为一座拥有最先进设施的现代化综合性博物馆,首都博物馆最吸引人的要算是其具有北京特色的丰富文物,这里的展览陈列以首都博物馆历年收藏和北京地区的出土文物为基本素材,吸收北京历史、文物、考古及相关学科...

20世纪70年代的一天,一位老者手捧一件“大碗”来到位于后门桥附近的北京市文物商店地安门收购部,想要卖掉它换些钱。收购部的曹书田先生拿过此碗仔细观看后,感觉此器物比较奇特,大碗的釉色浓淡均匀,胎体厚重,外观略显粗糙,却也因此反而显得愈加古朴深沉。拿在手上感觉手头较重,大概是经常使用的缘故,碗内釉面有磨伤现象,且有污垢痕迹,已经不容易擦去。收购部的工作人员在和老者的交谈中得知,这个大碗在他家已经放了多年,曾经有过很多用途,做过放盐的容器,还做过一段时间喂鸡的食盆,他只知道这个十分结实的大碗有一定的年头。

在明朝制瓷业的历史上,有一种颜色釉瓷器,虽亦系出名门,为宫廷御用窑厂烧造,却一直不像它的其他“伙伴”那样受到追捧,它就是洒蓝釉瓷器。这件看上去并不起眼的大碗,恰恰就是极为罕见的宣德洒蓝釉瓷器。

人们对于洒蓝釉瓷器认知度不高,不是因为其不够珍贵,恰恰是因为它的存世量太过稀少,难得一见,才使得人们对它的认知有限。

洒蓝釉瓷器属名贵窑器,于宣德时期为景德镇所创烧,之后不久停烧。到了清代康熙时期,才又恢复生产。因其在浅蓝底上有水迹般的深蓝色斑点,犹如洒落的蓝色水滴一般,故称“洒蓝”。洒蓝釉制品的烧制工艺较为特殊,首先上白色釉,在烧成的白釉上用竹管蘸蓝釉汁水,吹于器表,于是形成了薄厚不均、深浅不同的斑点,所余白釉底如同飘落的雪花,也因此,洒蓝釉又被称为“雪花蓝”。

传世宣德期间的洒蓝釉制品极为少见,已知全世界现存有三件,除了藏于首都博物馆的这件之外,其中一件藏于天津艺术博物馆,另外一件原收藏于侨居瑞士的仇焱之老先生手中。1980年11月25日,在苏富比拍卖行于香港举行的拍卖会上,以370万港币被香港赵氏所得。

首都博物馆藏的这件洒蓝釉,高11.4厘米,口径25.3厘米,敞口,腹下渐收,矮圈足内有“大明宣德年制”青花双圈楷书款。造型规整,釉色美观,胎体厚重。此碗又叫“骰盔子”,据传是宫廷中用来掷骰子博大小时所用的工具。

如今,这件珍贵的洒蓝釉珍瓷究就静静地陈列在首都博物馆中,当我们在欣赏这件稀世珍品的时候,除了赞叹它独特的风貌,更应该庆幸在经历如此多的沧桑之后,这件凝聚着前人智慧的精品可以重新出现在世人面前。

命途多舛的《宣示表》

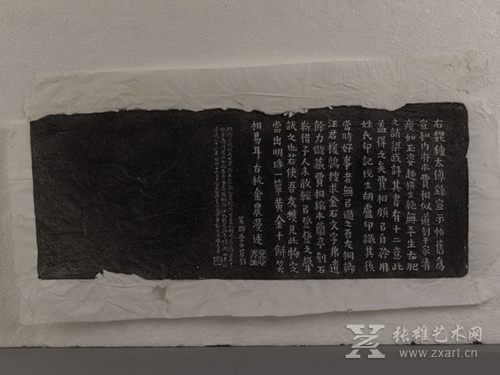

说起中国书法,绕不开钟繇、王羲之两位书圣。首都博物馆所藏贾似道刻本原石《宣示表》就和“楷圣”钟繇、“书圣”王羲之有解不开的渊源。钟繇是中国最伟大的书法家之一,他身处魏晋时期汉字由隶书改为楷书的转型时期,奠定了汉字楷书的体式规范,被后人尊称为“楷圣”。钟繇的书法墨迹,以《宣示表》最受推崇。

《宣示表》,无款,小楷,共十八行,298个字,是钟繇写给魏文帝曹丕的一个奏文,内容是劝曹丕接受孙权的归附请求。中国邮政于2007年11月5日发行《中国古代书法—楷书》特种邮票,其中一张就是《宣示表》。

但是,我们今天所见到的《宣示表》的各种刻帖,都不是钟繇所书原迹。相传东晋丞相王导生前非常喜爱钟繇书法,战乱时,王导仓惶过江,抛下了所有的金银细软,东渡时还不忘将《宣示表》缝藏在衣服里随身携带。来到江南后,王导将它送给了王羲之。后来,王羲之又将《宣示表》送还给了王修(王敬仁)。晋穆帝升平元年,年仅二十四岁的王修不幸去世,悲伤的母亲知道儿子生前非常珍爱手中的这些墨宝,她要让儿子生前的最爱在他死后也能陪伴其左右,于是将它们放进王修的棺中陪葬,其中就有钟繇的《宣示表》。《宣示表》真迹就此在人间消失,也令后人再也无缘一睹其真实风采。

目前,大家欣赏到的钟繇《宣示表》,均是王羲之的临摹本。王羲之临本在北宋时期藏于内府,南宋末年归藏贾似道。贾氏十分珍爱此表,命门客廖莹中、名工王用和摹刻上石,并在刻石正面镌有贾似道印记和悦生葫芦印章,刻石精妙绝伦。贾似道刻《宣示表》是单刻帖。它不但是单刻《宣示表》中声名最为显赫的刻本,也是目前仅存的宋代《宣示表》单刻帖刻石。

贾似道,字师宪,号悦生、秋壑,天台人,官至南宋右丞相。德祐元年(1275年)贾似道遭罢官、贬逐,被杀于漳州。贾似道死后,王羲之临写的《宣示表》不知下落,但宋代刻帖原石却被深埋于杭州贾氏旧宅的地下,得以保存。明代晚期,有人从杭州贾氏旧宅的地下,将这方珍贵的宋代刻帖原石挖出。《宣示表》原石出土后,清代画家金农在背面刻写了题跋。并评价道:“清瘦如玉,姿趣横生,绝无平生古肥之诮”。有意思的是,金农在题跋中,说好友汪援鹑如果知道此石,定以“明珠一箪,黄金十饼”交换。之后,果然,汪援鹑以半顷湖田换到此石。从清代自民国,它曾先后辗转于多人之手。桐华馆主人金德舆、赵魏、张廷济均收藏过此石。清代金石家张廷济在背面刻写了题记。民国初,此石归镇江陈渭泉收藏。

《宣示表》较之钟繇其他作品,无论在笔法或结体上,都更显出一种较为成熟的楷书体态和气息,点画遒劲而显朴茂,字体宽博而多扁方,充分表现了魏晋时代正走向成熟的楷书的艺术特征,可说是楷书艺术的鼻祖。此石虽刻于南宋,但是贾似道很快衰败,久埋土中,清初才见天日。出土后得到收藏家珍爱,实属难得的珍品。2009年,北京市政府拨两千余万巨资购买,入藏首都博物馆。

(责任编辑:吴秀芳)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+