新加坡想要成为东南亚文化艺术重地的野心

摘要:

对于建国只有半个世纪、总人口约550万的新加坡来说,想要梳理近现代历史中具有影响力的艺术家及其作品也许并不是很难,但要把地域范围扩大到整个东南亚,这就显示了其想要成为东南亚文化艺术重地的野心。

站在新加坡看东南亚

此次落成开幕的新加坡国家美术馆计划,早在2005年就由当时的新加坡总理李显龙宣布启动。2008年由法国建筑事务所Studio Milou和新加坡的CPG顾问公司中标。改建资金主要来自新加坡政府,以及本地企业投入,如大华银行(UOB)、星展银行(DBS)和吉宝置业(Keppel)。

在展品方面,据美术馆策展部负责人卢泽伟(Low Sze Wee,音译)介绍,新加坡国家美术馆与其邻近的其他几个美术馆机构都隶属于“国家遗产委员会”——代表着新加坡政府是所有艺术藏品的实际拥有者。

“我们美术馆自己可以展出使用,但并不拥有艺术品本身。”他在接受第一财经采访时说,“政府控制预算,所以有很多规则需要遵守。首先,需要先有专家给建议,然后通过收购委员会的批准等一系列层层手续。通常一笔预算持续四五年,而往往从拍卖行或是其他地方购买一件艺术品,大概需要半年到一年不等,具体长短取决于商讨价格。”

在为政府选择藏品的时候,国家美术馆主要有两方面的考虑。其一是针对新加坡近现代艺术史,他们需要尽量全面并且深入地收藏所有与新加坡有关的作品,涵盖重要艺术家的代表作;其二是针对东南亚部分,“因为涉及太多其他国家,所以不太可能涵盖全面且重点,那么就只好尽量覆盖广泛一些。”卢泽伟说。

对于建国只有半个世纪、总人口约550万的新加坡来说,想要梳理近现代历史中具有影响力的艺术家及其作品也许并不是很难,但要把地域范围扩大到整个东南亚,这就显示了其想要成为东南亚文化艺术重地的野心。

“首先,大家都有着殖民历史,直接反映在艺术作品之中。在那之后基本上很多国家都开始建立新的国家,独立自主精神又是一波。这与中国很不相同,也不同于西方。”策展部负责人继续向记者说。

展览中随着时间脉络可以看到西方艺术史中的熟悉风格,比如社会现实主义、印象派、抽象主义、极简主义、现成品、观念艺术等,同时也能在所有这些“西方艺术语言”之中看到艺术家努力想要摆脱强势文化影响的痕迹。“关键在于找到它们是以怎样的形式在东南亚国家本地生根发芽。”他说。

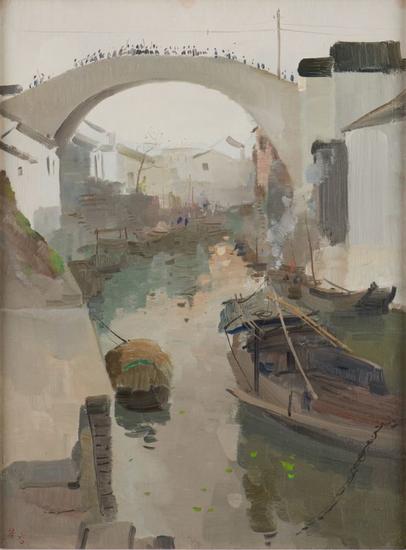

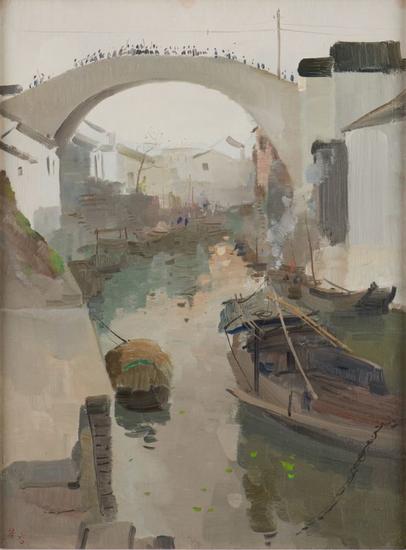

与常设展同时开幕的还有两个特展,分别是新加坡艺术家蔡逸溪和中国艺术家吴冠中的个展——两者都在传统书画与西方美学的影响下开拓出自己独特的艺术路径。吴冠中个展有近80件重要时期的代表性作品,部分源自艺术家家人在2008年捐赠的113件画作,价值约3亿人民币。据卢泽伟介绍,这是该家族迄今为止最大规模的捐献,甚至超越了中国大陆地区的捐献总数。

雨后,油画,吴冠中雨后,油画,吴冠中

对话

在身份认知上,个体有着与国家相似的问题

-------------------------

第一财经:对于国立画廊来说,为什么要分一部分重心做东南亚艺术的整理和收集?如何为两个展览分配资源?

陈维德:两者都很重要,新加坡部分是目前最全面完整的,而东南亚部分也还正在努力完善中。这取决于我们要以怎样的角度来看本国艺术。

第一财经:注重本地的同时,国家画廊在国际化交流推广上做了哪些工作?

陈维德:除了两个常设展之外,还有一些特展表现与其他国家及地区的联系,比如预计在明年四月即将开幕的与蓬皮杜艺术中心合作的展览。还有十月泰特美术馆的巡展。

第一财经:为什么在这个时机选择成立美术馆,并且着重研究东南亚艺术?

陈维德:长久以来在世界范围内都没有关于东南亚以及新加坡艺术的权威研究梳理,甚至连本国大学都没有教授新加坡艺术史的课程。而近几年来高校也逐渐开始增加许多关于本土艺术史的项目研究,我们的策展团队里也有人参与其中。因此我们想要试着更多地改变这个现状。

第一财经:使用“你叫什么名字”作为整个新加坡常展的主题,背后有着怎样的意义?

陈维德:新加坡从1959年独立建国以来就一直被身份认知的问题所困扰着。甚至对于每个个人来说,也有着与整个国家相似的问题。

第一财经:在这样的时机成立美术馆,市场的影响有多大?

陈维德:我其实认为现在并不是最好的时机,反而早就应该做这件事了。早在十年前我们就开启了成立计划,那时候市场并不像今天这样火爆。最初的成立动机就是想要找到关于新加坡本土艺术的独立机构。

至于市场,它很容易影响私人藏家的判断,在最近两年里甚至我们都需要经过激烈竞争才能拿到重要艺术品。但美术馆等公立机构正应该做出一些不同于拍卖行和画廊的举动,以此作为平衡。

(本文图片均由新加坡国家美术馆提供)

(责任编辑:魏婕)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

加载更多+